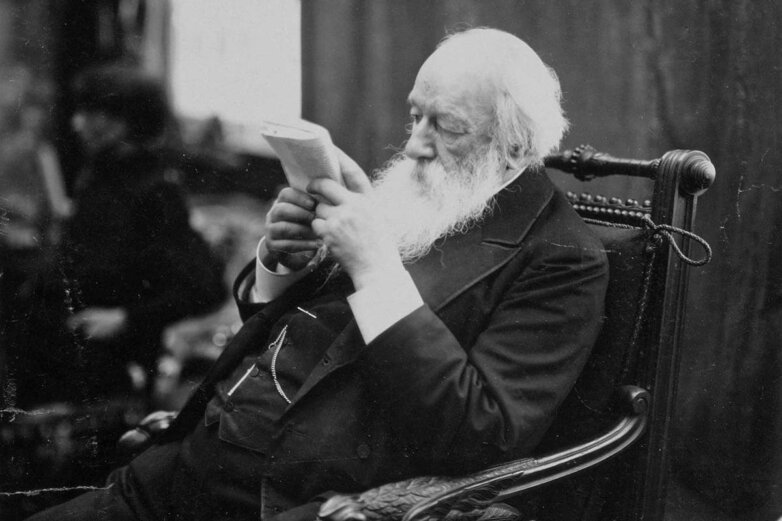

В начале января исполнилось 195 лет со дня рождения искусствоведа и критика Владимира Стасова. Эта дата прошла практически незаметно для широкой публики, хотя Стасов, безусловно, – одна из самых мощных и самобытных фигур в истории отечественной культуры, незаслуженно забытая в наши дни. А ведь именно сегодня его наследие особенно актуально в России, где идеологический и культурный ландшафт снова стал полем битвы между западниками и славянофилами. «Профиль» решил напомнить своим читателям о том, кто такой Стасов и какую роль он сыграл в формировании русской национальной самоидентичности.

С середины ХIХ века, с момента оформления этих интеллектуальных течений, западническая и славянофильская традиции сошлись в клинче за идейное обладание Россией. Сломано множество копий, проведено немало баталий, где извечные противники доказывали свою состоятельность.

Однако этот привычный пейзаж выглядит весьма усеченным, поскольку не отражает того, чем в действительности была насыщена идейная жизнь. Во второй половине ХIХ столетия о себе заявляет иной взгляд на Россию, вырабатывается новое понимание того, что есть коренное русское, каковы его истоки и сущностные черты. Это направление олицетворяется Владимиром Стасовым (1824–1906), чье имя связано со становлением национальной школы в искусстве. Целая плеяда художников и композиторов, составляющих гордость России, воплощала его идеи в своем творчестве. Среди них – Илья Репин, Василий Верещагин, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин и многие другие.

Лубочный подтекст

Но искусствоведческая проблематика представляется только внешним контуром основных занятий Владимира Васильевича. Его главный вклад – это открытие народной подлинной России, до того мало интересовавшей правящую прослойку, увлеченную западническими или славянофильскими играми. Проведенные им поиски русского идеала буквально взорвали интеллектуальные круги того времени, вводили в ступор официальные и славянофильские круги. В противовес доктрине «православие, самодержавие, народность» он поднимал из небытия тот остов, на котором выросла Россия, а не ее правящая прослойка. Какой-то медвежьей зоркостью и потрясающей наблюдательностью, признаваемой даже недругами, разглядел немало ускользавшего от взора других.

Стасов увидел, насколько русское, коренное бытие с трудом втискивается в рамки господствовавших в ту пору идеологем. Выявил мощные «подводные» течения, питавшие народные слои и неразличимые для невооруженного глаза. Славянофилы и западники эксплуатировали четко выраженный концепт – каждый с определенным центром тяжести. У первых он располагался в Киеве, наследовавшем «святой» Византии, у вторых – в Европе, образце для имитаций; этим программировалось соответствующее историческое восприятие. Одни доказывали тотальную приверженность населения к греческой версии православия, другие трубили о дикости народа, никак не сбрасывающего религиозную шелуху.

Для Стасова все это было непригодно, ведь ему предстояло открыть новую цивилизационную проекцию России, кардинально отличавшуюся от того, что навязывалось сверху. Он ориентируется не на подобранные цитаты из книг, а на собственную научную интуицию. Вот, например, статья «Коньки на крестьянских крышах», где указывалось на конские головы, или, как говорили в народе, «коньки», расположенные повсеместно на русских избах. Эти фигуры обычно расценивались как ничего не стоящие изделия грубого простонародья, не имевшие ни смысла, ни значения и хранившиеся лишь по привычке.

Стасов же посмотрел на народный обычай не с бытовой, а с религиозной стороны, заключая, что первоначальное значение голов наверху крыш жертвоприносительное: ранее под кровлей прикрепляли не деревянные изображения, а настоящие конские головы, выражая этим посвящение божеству лучшей части коня, т. е. головы. Также это наводило на мысль, что конь являлся сакральным атрибутом религиозного сознания русского человека и еще недавно играл для наших предков гораздо большую роль, чем можно себе представить.

Интересны трактовки лубочных картинок, популярных в народе: смысл некоторых ему удалось постичь, в частности, известного лубка «Как мыши кота погребали», который имел не развлекательный характер, как считалось, а большую смысловую нагрузку. Под видом антиподов – кота и мышей – образно представлено противостояние Петра I и народа. Изображенные похороны несильно печалят мышей с поминальными блинами, распевающих песни. Тело везли на санях восемь лошадей, а надпись на картинке гласила: погребение происходит в «серый четверг» в «шестоклятое число». И в действительности Петр I скончался в четверг – в ночь с пятого на шестое января 1725 года, гроб следовал в санях, запряженных восьмеркой лошадей.

Задавленный жестокой ломкой всего и вся, русский народ ассоциировал себя со слабыми мышами, которые изображены черными, кроме одной – белой, курящей табак, чем явно подчеркивались ее единение с котом (также белого цвета) и предательство по отношению к своим. Такие подтексты совершенно естественны, поскольку множество лубочных картинок, наводнявших ярмарки и различные празднества, являлись продуктом раскольнического творчества.

Тайнопись былин

Наблюдения за народным эпосом Стасов изложил в объемной работе «Происхождение русских былин». Ее создание стало возможным благодаря начавшейся как на Западе, так и у нас публикации эпического массива, недоступного ранее. С жадностью впитывая тексты восточных легенд, мифов и сказаний, он был поражен их схожестью с нашими былинами. Наводкой послужило «Сказание о славном богатыре Еруслане Лазаревиче», живо напоминавшее эпизоды знаменитой персидской поэмы «Шахнаме» («Книга царей»).

Основное же внимание Стасова привлекли былины так называемого киевского, или юго-западного цикла: о Добрыне, о Василии Казимировиче, о Потоке Михайло Ивановиче, об Иване Гостином-сыне, о Ставре-боярине и др. Тогда господствовало убеждение, что они отражают что-то действительно историческое. Их сопоставляли с русскими летописями, находили сходство, аплодировали и наконец объявили, что былины до того верно и справедливо воспроизводят историю, что они несравненно выше всевозможных исторических руководств и учебников.

Научный официоз вкупе со славянофильствующей публикой любовался народным творчеством, разглядывая в нем, как в зеркале, нашу древнюю жизнь. Подозрения об искривленности этого ухоженного зеркала у Стасова только укреплялись, а былинная историчность по мере знакомства с материалом ставилась под сомнение. Почему данные произведения считаются киевскими? Такой несуразный для патриотического лагеря вопрос стал отправной точкой.

Конечно, ни одно богатырское похождение не обходилось без четкого обозначения местностей. События происходят в Киеве, в Чернигове, на Днепре или Черном море, что выражено абсолютно ясно. Но если внимательно вчитаться в текст, то при всем желании нельзя обнаружить и намека на юго-западные реалии. О внешнем фоне вообще говорится скупо, стереотипными выражениями; географические подробности просто-напросто отсутствуют. Даже славный град Киев лишен каких-либо опознавательных знаков, а потому, кроме названия, ничего не указывает, что действие разворачивается именно там.

Трудно отделаться от впечатления о некой обработке нашего эпического материала, в ходе которой его раскрасили в приднепровские тона, в действительности имеющие к нему далекое отношение. О том, что коренной остов русских былин связан совсем с другой культурой, свидетельствовали нюансы поведения богатырей, их вооружение и манера сражаться. Подчеркнутое значение коня, занимающего первое место после самого богатыря: все точь-в‑точь как в тюркских песнях и легендах. Описание былинных одеяний, зримо напоминавших восточно-тюркские одежды: кафтан, епанча, сарафан, кушак, сафьян. В то же время наши богатыри мало напоминали скандинавских или германских: целая пропасть различий лежит между теми и другими.

Азиатскими оказались и многие крылатые выражения, которые благодаря былинам прочно вошли в народную речь: «конь бежит, земля дрожит», «выше дерева стоячего, ниже облака ходячего», «дрожит матушка сыра земля», «бабий волос длинен, а ум короток». Такое же происхождение имеют и эпические присказки: «долго ли, коротко ли», «скоро сказка сказывается, нескоро дело делается», «есть ли кто на свете сильнее меня?».

Исходя из былинных текстов, Стасов оспаривал выводы о господстве христианства на Руси в эпоху Владимира, в чем уверяли славянофилы, черпая доказательства как раз в былинном творчестве. Если же оставаться на почве объективности, то нужно сказать, что христианские на вид формы являются переложением рассказов и подробностей вовсе не христианских. И князь, и его богатыри «ничуть не православные, иначе как по имени; христианского на них – только одна внешняя, едва держащаяся тоненьким слоем на поверхности, окраска».

Гораздо перспективнее обращение к языческим мотивам, которые и выступали подлинной основой былин. Тем не менее язычество слышится в былинах действительно приглушенно. Стасов объяснял это минимальным присутствием народа как действующего лица повествования. Сравнивая наш эпос с восточным, он заметил, насколько народ является чем-то несущественным для былин киевского цикла. В восточных поэмах за людьми – самостоятельная роль, там они принимают участие в событиях, аплодируют героям, приводят в ярость сильных мира сего.

В граде Киеве о людях и «помину нет»: на сцене князь Владимир с двором, его богатыри, им противостоят иноземные цари и чудища, с которыми и расправляются богатыри. Наши сказания совершенно спокойно обходятся перечисленными персонажами. Кроме симметричных, условно формальных схем, какие-либо подробности мало интересуют былину.

Антивизантийские узоры

Делая такие выводы, Стасов базировался, во‑первых, на фундаментальной подготовленности, во‑вторых, на свободе от предрассудков, что позволяло поднимать острые вопросы, вызывавшие боязливость профессуры, озабоченной сохранением академических или университетских мест. Стасовская интуиция, раздвигая привычные рамки, как бы силком приобщала к серьезным задачам, которые в обычной, рутинной обстановке не могли быть даже поставлены.

Это проявилось в ходе дискуссии вокруг славянофильского издания «История русского орнамента с Х по ХVI столетие по древним рукописям», подготовленного Строгановским училищем рисования. В нем собраны изображения, орнаменты из древнерусских рукописей преимущественно церковного характера. В предисловии отмечались артистические способности русского народа, питавшиеся исключительно православием. Исконно же национальный стиль оформился через синтез греческого и романского. Не выражая в чистом виде ни того, ни другого, у нас сложился своеобразный художественный элемент, составлявший как бы середину между ними.

Стасов тут же не замедлил указать на существенный пробел: игнорирование огромного числа изображений, о которых книжная, т. е. церковная рукописная литература не имела ни малейшего понятия. Этот неведомый ранее мир открывало другое издание – «Русский народный орнамент: шитье, ткани, кружева» с его вступительной статьей. Акцент здесь сделан не на книжную культуру, находившуюся в ту эпоху в церковных руках, а на непосредственно народное творчество, малоизвестное и неизученное. Двести двадцать четыре изображения демонстрировали образцы полотенец, рубах, женских передников, головных уборов и т. п. При знакомстве с украшавшими их рисунками бросалось в глаза, что Малороссия или южные регионы имели систему узоров, иногда родственную великоросской, но в большинстве случаев отличную от нее и скорее схожую с болгарскими и сербскими орнаментами.

Стасова более всего влекли великоросские народные произведения, где просматривался определенный финно-угорский и персидский компонент: характерные геометрические фигуры, изображения деревьев, животных. Персидское влияние, конечно, знакомо и Византийской империи, однако там мы встречаем лишь некоторые персидские мотивы, тогда как в наш орнамент их вошло гораздо больше. Это означало: византийский маршрут был не основным каналом влияний для населения российских территорий. Расспросы в крестьянской среде, где это творчество было в ходу, указывали на древность и исконность употреблявшихся узоров.

Например, украшавшие полотенца орнаменты выражали религиозный смысл: ранее их развешивали на ветвях деревьев с сугубо культовыми целями. Это настолько укоренилось, что вторжение христианства изменило немногое: праздничные полотенца по-прежнему продолжали вешать в углах изб возле образов и крестов, украшали ими свадебные поездки и т. д., определенному торжеству был присущ свой вышитый узор. Таким образом, русский народный орнамент представлял собой осколок культуры, ведущей родословную не от христианско-византийского, а от иного корня.

Такие суждения вызвали прилив ненависти у славянофилов, посчитавших оскорбленным весь русский народ. «Московские ведомости» отчеканили: наши орнаменты имеют исключительно византийское происхождение, чем следует гордиться. Бездушие европейской цивилизации проявилось в пренебрежении византийским стилем. Россия же, напротив, приобрела на него полное право: «мы с Византией одно тело и едина душа – мы в ней, и она в нас».

Стасов ответил на это: «Я не говорил ни единого слова о византийском влиянии по той простой причине, что тут его нет ни малейшего признака. Византийское влияние на Руси можно найти в рисунках рукописей, в живописи на стенах церквей и вообще на предметах религиозно-церковного назначения, но что касается предметов бытовых, предметов жизни собственно народной, то здесь византийское влияние никто еще никогда не видел; его тут вовсе не бывало…»

Когда археологические находки дают образцы византийского покроя и узора, то перед нами остатки тех одеяний, которые можно видеть на книжных миниатюрах, на фресках церквей. В народных же слоях свои обычаи, привычки, имеющие немного общего с греческими. Только незнание предмета заставляет думать, будто из материи с византийскими узорами шили одеяла и сарафаны. В заключение Стасов резюмировал: утверждать, что татарское, персидское, финское непристойно, а византийское в высшей степени прилично и успокоительно, на самом деле и есть настоящее оскорбление народа.

«Обойдусь без бюста…»

Стасовские идеи заряжали талантливых архитекторов, работавших во второй половине ХIХ века. Один из них – сын известного составителя русского словаря Владимира Даля Лев Даль. Византийские архитектурные образцы в стиле «православия, самодержавия, народности» вызывали у него большие вопросы. Даль сожалел, что «все наши заключения о Византии мы должны основывать на немецких, французских текстах и чертежах», а не на материале, полученном самостоятельно.

Крайне интересна его оценка отечественного зодчества с исторической точки зрения. Он особо выделял такой факт: три четверти московских так называемых старинных церквей и четверть или треть расположенных по губерниям возведены в царствование Алексея Михайловича Романова, т. е. во второй половине ХVII века. Присоединение Малороссии к России привело к господству в РПЦ украинского духовенства и серьезным сдвигам в художественной стороне строительства, а именно: в утверждении византийского над действительно исконно русским.

Но греческие вкусы держались исключительно на благоговении правящей прослойки. Проникнуть в народ, «в котором наклонность покрывать все узором сохранилась и в наше время», византийским веяниям не удалось. Несложно заметить, насколько это было созвучно стасовским размышлениям о непригодности византийского «для племени, не имевшего ничего общего с Восточной Римской империей… и нравы, и привычки, и вкусы, и жизнь – все было другое у этих молодых богатырей».

Популярность Стасова в конце ХIХ века становится необычайно широкой. Видные общественные и государственные деятели демонстрируют расположение к нему. Министр финансов Николай Бунге во многом способствовал выходу в свет его альбома «Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени». Сергей Витте вспоминал, как, будучи слушателем Новороссийского университета, зачитывался «Происхождением русских былин».

Известный российский мыслитель Константин Кавелин горячо приветствовал научные искания Стасова, высоко оценивая его работы. С президентом Московского археологического общества Алексеем Уваровым Стасова связывали самые тесные отношения и научная дружба. Признание пришло и от известных ученых Федора Буслаева, Никодима Кондакова, Григория Потанина, Николая Рериха, Всеволода Миллера, Андрея Павлинова и многих других.

Однако Владимир Васильевич по-прежнему оставался без остатка преданным науке, абсолютно равнодушным к какому-либо административному почету: свидетельство тому – отказ занять какую-либо должность. Когда общественные круги Петербурга попросили установить в Публичной библиотеке мраморный бюст своего кумира, Министерство народного просвещения пошло навстречу. Однако инициатива вызвала бурные возражения самого Стасова, посчитавшего, что негоже «ставить бюст человеку при жизни», и вообще, как он признавался, «все это торжество мною далеко не заслуженное».

Свой главный вклад в будущее Стасов неизменно видел в том научном прорыве, который осуществлял на протяжении пятидесяти лет. Вплоть до последнего вздоха (10 октября 1906 года) его больше всего беспокоило, чтобы сделанное им не погибло, не потонуло, «словно какой-то сундук, наполненный хорошими и важными вещами… никому не послуживший, потому что ключ остался у кого-то далеко-далеко в кармане… злая участь, но еще более злая дума, злое и мучительное сознание!». Настала пора поднять этот богатейший научно-культурный пласт, предъявив его широкой аудитории.