В наши дни о расколе можно говорить как об относительно изученном явлении российской истории. Однако долгое время, практически до середины ХIХ века, ни российское государство, ни общество толком не знали, что представляет собой старообрядческая реальность.

В контактах с правительством на протяжении почти полутора столетий от имени старообрядцев выступали богатые купцы. Они были обходительны, учтивы, а главное, полезны: каждое их обращение сопровождалось подношением. Неудивительно, что вся бюрократическая вертикаль страны часто откликалась на просьбы купечества, касавшиеся как торгово‑хозяйственных, так и различных религиозных вопросов.

Высший свет, ориентированный на европейские образцы, долгое время в принципе не интересовался жизнью русского народа. Достаточно сказать, что почти за полтора столетия существования раскола в стране не вышло и сотни посвященных ему книг и статей.

Причем среди этих изданий преобладали богословские сочинения полемического характера, связанные с проблемами религиозного противостояния, а также различные «Доказательства», «Беседы», «Обличения» и т. д.

Тернистый путь к единоверию

Первым попытался дать обозрение различных раскольничьих течений и согласий митрополит Дмитрий Ростовский, который в своем «Розыске» насчитал их свыше двадцати, составил первую осмысленную классификацию староверия и распределил известные толки на поповские и беспоповские.

При этом со времен Екатерины II государство, побуждаемое прагматикой и просветительством, прекращает давление на раскол и пытается встроить его в свои планы. В результате политику властей по отношению к этой части общества все больше определяют фискальные задачи, а миссионерская нетерпимость архиереев перестает отвечать устремлениям правительства.

Напомним, что, начиная с правления Петра I, епископские кафедры в России занимали выходцы из киевской духовной школы, относившиеся к староверию с нескрываемой враждебностью. Постепенная их замена в последней трети XVIII столетия на великороссов позволила государству попытаться проводить политический курс, вошедший в историю под названием «единоверие». Его разработка относится к 1780‑м годам, когда отмена для раскольников двойного оклада интенсифицировала поиск возможности соединить две ветви православия. Как известно, попытки властей навязать единоверие мало к чему привели: раскольничьи массы оказались не расположены к подобному устройству своей церковной жизни.

В первой половине ХIХ века «раскольничья» тема в российских элитах вне единоверческого контекста практически отсутствует. Даже оппозиционные декабристские общества, вобравшие весь цвет высших слоев, не видели ни раскола, ни его потенциальных возможностей. В наиболее значимом документе движения – «Русской правде» Павла Пестеля – касательно религии сказано лишь о свободе различных вероисповеданий, но при господстве в государстве греко-российской веры; упоминалось об униатстве как «слабом остатке Флорентийского собора». А о расколе – ни слова.

И там, где превозносится ополчение Козьмы Минина, освободившее Русь (столицей государства объявлялся Нижний Новгород), знамена старой веры тоже не упомянуты. Примечательно, что документ признает за духовенством государственный статус, так как именно оно обязано, по мнению автора, заниматься воспитанием всех граждан. Те же просветительские тона преобладают и в «Православном катехизисе» Сергея Муравьева-Апостола. Тема раскола в нем вообще вряд ли могла появиться. Действуя во имя России, намереваясь облагодетельствовать страну, ее элита слабо представляла, чем и как живет народ.

Тема раскола осталась за рамками многотомных исторических изданий концептуального характера, которые появились в России. Так, «История государства Российского» Николая Карамзина доведена только до Смутного времени (начало ХVII века). А весь материал сконцентрирован вокруг деятельности царей и их приближенных; другие же сведения, в частности, о жизни простых подданных, расценены как малозначительные или вовсе ненужные. Задуманная в пику труду придворного ученого «История русского народа» Николая Полевого обрывается на середине царствования Ивана Грозного. Поэтому попытки автора утвердить новые подходы к освещению прежде всего народной жизни не затронули религиозной проблематики как таковой.

Раскол в литературе

Однако интеллектуальное противостояние двух этих мыслителей стимулировало интерес к прошлому России. И в тридцатых годах ХIХ века в литературу вошла мода на исторические романы. Как замечала позднее литературная критика, в них «большей частью изображения предков были прямо списаны с кучеров и их потомков, народность которых заключалась в разговорах ямщиков… в описаниях старых боярских одежд и вооружений, да столов и кушаний, в которых оригинальна была только дерзость авторов, изображавших с равною бесцветностью всякую эпоху нашей истории».

Среди подобных авторов можно назвать Константина Масальского и Романа Зотова, писавших непосредственно о расколе. Например, Масальский выступил с популярными тогда романами «Стрельцы» (1832) и «Бородолюбие» (1837). Раскол в них представлен в качестве темной силы, препятствующей эпохальным начинаниям Петра Великого. Злобный противник плетет заговоры с целью убить императора, но это не может помешать уверенной поступи будущего. Представители раскола постоянно заняты какими-то далекими от жизни бытовыми спорами – о ношении бороды или русского платья, – в результате которых расстраивается свадьба или кого-то изгоняют из дома. В те годы российская общественность лишь из таких сочинений и могла почерпнуть хоть какие-то сведения о староверии.

Однако лучшие умы страны искренне пытались проникнуть в суть народной жизни, в душу народа и тем самым продвинуться в осознании России как уникального социума. И наиболее яркий пример здесь – Александр Пушкин, обратившийся в своем творчестве к роли русского народа в судьбах страны. Как известно, со времени «Бориса Годунова» и «Арапа Петра Великого» Пушкин не прекращал работу в различных архивах.

Исторические изыскания подводят его к созданию в 1834 году работы о крупнейшем народном бунте на Руси – Пугачевском восстании. Читая «Историю Пугачева», несложно убедиться, что в ней органично присутствует тема раскола. Автор начинает с того, что называет Пугачева донским казаком и раскольником, который в церковь никогда не ходил, а придя из-за польской границы, поселился на Иргизе среди местных старообрядцев. В ходе бунта опорой восставших стали горные предприятия Урала (известного староверческого региона).

Волнения ширились: вся западная сторона Волги предалась самозванцу; повсюду грабили казну и собственность дворян, но крестьянское имущество не трогали; убивали священников, т. е. служителей господствующей церкви. Особенно интересны наблюдения Пушкина относительно внутреннего состояния дел у восставших. «Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями пришельца… Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле».

В этом слышатся отголоски казачье-раскольничьей вольницы как принципиально иной организации жизни, отличной от жизни общества, построенного на Табели о рангах. Краеугольный камень такого уклада – общность управления, выраженная в коллективной воле. Надо подчеркнуть, что острый пушкинский взгляд в «Истории Пугачева» вскрыл неразрывную связь этих событий с проблематикой раскола. Такой подход был, без преувеличения, новаторским, так как позволял увидеть, насколько глубока и важна тема раскола для понимания узловых событий русской истории.

Дрожжи для квасного патриотизма

В конце тридцатых годов ХIХ столетия власть проникается интересом к своему собственному народу. Речь идет о концепции «православие, самодержавие, народность». Теория официальной народности (под таким названием она вошла в историю) стала краеугольным камнем самодержавной политики на десятилетия. С первыми двумя составляющими триады все было в порядке: самодержец одновременно являлся и главой церкви. Для цельности замысла требовалось подтянуть до надлежащего уровня третье звено – народ.

В результате правящий класс России, следуя концепции, которая получила государственный статус, обратил взоры на своих подданных. На практике это вылилось в общественное и литературное лицемерие, так называемый квасной патриотизм – изъявление взаимной любви власти и мужика через православие.

Однако утверждение стандартов народности наткнулось на серьезное препятствие, не просто мешавшее изображать единение нации, а делавшее это единение в принципе неосуществимым. Речь идет о расколе, заряженном энергией неприятия как синодальной церкви, так и дворянства. Поэтому оборотной стороной политики официальной народности стали гонения на старообрядчество, достигшие в николаевскую эпоху большого размаха. Власти демонстрировали, что они не признают староверие как вероисповедную организацию, а видят в его приверженцах лишь группу дезертиров, которые отпали от синодальной церкви и с которыми следует поступать соответствующим образом.

Надо заметить, что концепт «православие, самодержавие, народность» вдохновлял в ту пору не только государственные власти России. Он послужил основой для такого общественного движения, как славянофильство. Его идеологи – Алексей Хомяков, Иван и Петр Киреевские, Константин Аксаков и другие также развернулись к народной жизни, придавая огромное значение православию, а церковный раскол понимая по-европейски, то есть исключительно как размежевание православия с католицизмом.

Западных просветительских идей славянофилы не принимали, утверждая, что это не нужно российскому народу, который всегда был верен монархии. Однако их знания о народе и отношение к нему носили преимущественно теоретический характер. Недостаточная осведомленность проявлялась и в редких славянофильских оценках раскола. К примеру, лидер группы Хомяков так рассуждал о путях, как он писал, уничтожения рогожского раскола: «…перезвать в общение с православными раскольничьих епископов… подчиняя их не Синоду, а греческим патриархам или сербскому. Подготовить это агентами, созвать их в городе не русском, сделать публичное заседание при самих раскольниках».

Такой вариант, наподобие единоверия, вынесенного за национальные рамки, на просторы всего православного пространства, по всей видимости, считался приемлемым рецептом для решения сложнейшей проблемы, пронизывающей все российское общество. Стремления же к научному изучению раскола в кругу этих интеллектуалов в те годы еще не прослеживалось. Их усилия сосредоточивались на демонстрации преимуществ православной веры перед западным католицизмом и протестантизмом.

Однако практика официальной народности имела и положительные моменты. Николай I и его окружение осознавали, что недостаточно знают ту страну, которой управляют. Несмотря на появившиеся изыскания о кондиции народной гущи, правительство, и прежде всего сам император, инициировало исследования по российской тематике, причем вверяло их известным зарубежным интеллектуалам, которые, в отличие от отечественных, пользовались в его глазах безупречной репутацией.

Взгляд из Европы

Правительство субсидировало поездки по губерниям для довольно-таки общей цели: свежим глазом взглянуть на российские просторы, а заодно оценить неустанные заботы трона о своих подданных. Из визитеров, по приглашению властей посетивших Россию на рубеже 1830–1840‑х годов, особый след оставили двое. Как в конце 1840‑х годов отмечал Александр Герцен, к тому времени появились две значительные работы иностранцев о России – «Россия в 1839 году» маркиза де Кюстина и «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» барона Августа фон Гакстгаузена.

Сочинение француза пользовалось популярностью в Европе и выдержало пять изданий, тогда как книга Гакстгаузена не столь известна читателям, поскольку более научна.

Маркиз де Кюстин постоянно обращается к теме религии и ее значению для Руси. Вот только занимает его не внутренний религиозный раскол, а раскол в более широком плане – между православными и католиками. Конечно, его симпатии – на стороне западного христианства, и он надеется, что русские когда-нибудь вернутся в его лоно. Поскольку этого пока не произошло, состояние, в котором находится страна, плачевно.

По его наблюдениям, вместо того чтобы обратиться к свету Рима, люди здесь занимаются странными и малопонятными вещами: выясняют, каким образом креститься – тремя или двумя перстами. «Вот какие вопросы волнуют сегодня греко-русскую церковь, – искренне удивляется де Кюстин, – и не думайте, будто их считают пустяками». Он демонстрирует полное непонимание того, что эти «пустяки» – лишь внешние формы, за которыми кроется суть раскола, определившего ни много ни мало судьбы нашей страны.

Хотя последствия этого религиозно-общественного разлома де Кюстин уловил: «Различия между людьми в этой стране столь резки, что кажется, будто крестьянин и помещик не выросли на одной и той же земле. У крепостного свое Отечество, у барина – свое. Государство здесь внутренне расколото, и единство его лишь внешнее… Мне не раз говорили, что в один прекрасный день он (народ. – «Профиль») перережет всех безбородых от края до края империи».

Заметно, что иностранный гость впечатлился увиденным, однако не сумел увязать религиозные и социальные реалии, поскольку общественный пейзаж был очень необычным для европейского ума. Де Кюстин признается, что так и не разобрался, почему синодальная церковь, располагая мощнейшей поддержкой властей, не имеет никакой силы в сердцах людей.

Гораздо более глубокая работа о России вышла из-под пера прусского барона Августа фон Гакстгаузена. Перед нами не просто впечатления путешественника, развлекающего читателя критикой русских обычаев и порядков, а серьезный исследовательский труд. Научным консультантом немца стал известный Владимир Даль, заведовавший в те годы канцелярией МВД. Именно он, направляя интересы Гакстгаузена, ввел его в мир русского фольклора, верований, быта и т. д.

Итоги поездки, состоявшейся в 1843 году, изложены в книге «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России». Непосредственный начальник В. И. Даля министр внутренних дел Л. А. Перовский выражал свое восхищение этой работой, которую он собирался изучить страница за страницей: министра поразило обилие нового материала, собранного автором в ходе непродолжительного пребывания в стране. В работе развивалась та же мысль – о существовании глубокого разрыва между народом и дворянством. Общественные механизмы формирования нового служивого класса, запущенные еще Петром I, привели к тому, что дворянство оторвалось от населения в отношении образования, мировоззрения, обычаев и т. д.

Однако прусский ученый увидел и серьезные изменения в социальном ландшафте России. Они были связаны с тем влиянием, которое приобретали купцы разного калибра – выходцы из низов. Как установил Гакстгаузен, после 1812 года дворянство постепенно приходит в упадок, удаляется в свои деревни, а на передовые позиции выходят торговцы и промышленники. Правда, развитого буржуазного сословия автор не обнаружил, но выражал уверенность, что из купцов и фабрикантов оно со временем сформируется.

Особенно интересны те страницы книги, где Гакстгаузен освещает непосредственную жизнь простых людей, и прежде всего крестьянства. Несмотря на то, что немецкий ученый путешествовал по России с целью изысканий по сельскому хозяйству, его новаторская роль проявилась в освещении религиозных вопросов. Русский народ, по его мнению, не имеет никаких политических идей, зато по-настоящему проникнут верой.

Всматриваясь в религиозное лицо страны, Гакстгаузен нашел, что оно не выглядит монолитным, как уверяли в высоких чиновничьих кабинетах. И впервые открыто и в полный голос заговорил о таком явлении, как русский раскол, с которым ему пришлось столкнуться в ходе поездки по губерниям. Причем ни православное духовенство, ни чиновники не стремились обсуждать с ним подобные вопросы, так как были слабо осведомлены в них.

Один из современников особо подчеркивал: «Надобно удивляться тому любопытству, с каким Гакстгаузен вызнает наших раскольников, и тому, можно сказать, счастью, которое благоприятствовало ему проникать туда, куда и русскому не всегда удается заглянуть».

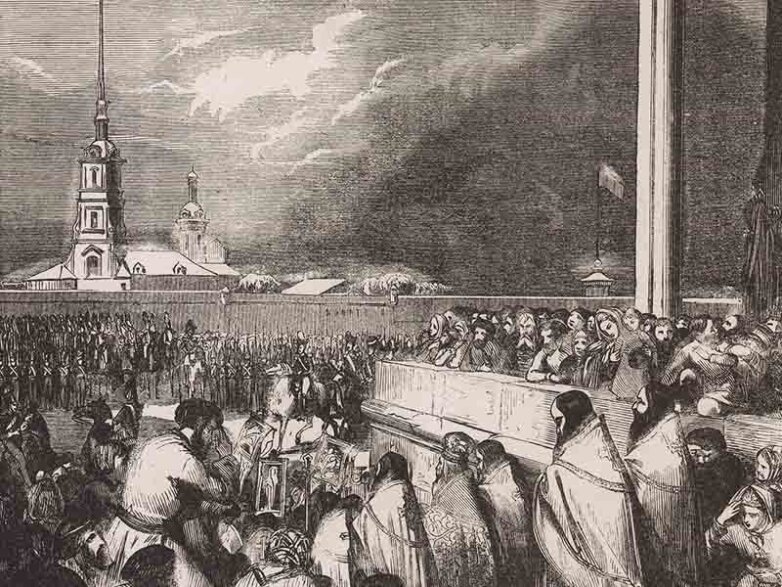

Интересно сообщение Гакстгаузена о давней московской традиции – собираться на площадях Кремля для религиозных споров. Здесь сходилось множество народа: никониане и приверженцы староверия различных оттенков, между ними шли разговоры о вере.

Когда читаешь эти строки, не покидает ощущение, что мы имеем дело со своего рода двумя реальными партиями, которые были сформированы самой жизнью, а не по велению свыше, и религиозные формы которых оказались для русского народа более востребованными, чем европейские политические принципы. И если государственно-православная партия была известна достаточно хорошо, то этого нельзя сказать о ее оппонентах, а между тем, замечал Гакстгаузен, «кто хочет изучать характерные черты великороссов, тот должен изучать их у старообрядцев».

Две несрастающиеся половины

Интерес немецкого ученого совпадал с желанием властей лучше узнать мир старообрядчества: определить его параметры, распознать и понять происходящие в нем процессы. Победные реляции духовенства об успешном искоренении раскола уже не удовлетворяли правительство. Поэтому главную роль в исследованиях сектантства стали играть чиновники Министерства внутренних дел, в чьем ведении находились подобные проблемы. МВД занималось выявлением различных сект, согласий, толков.

По-настоящему масштабное обследование раскола началось в 1842 году, когда на пост министра внутренних дел был назначен граф Лев Перовский. «Привести в известность текущее положение раскола» – такую задачу поставил Николай I перед ведомством. Для этого специально запрашивались сведения из 35 губерний страны, откуда в Петербург направлялись подробнейшие отчеты. Однако, учитывая важность высочайшего поручения, было решено не ограничиваться местными силами и привлечь к работе сотрудников центрального аппарата.

Поэтому основные мероприятия по обследованию раскола проводили не губернские администрации, а специальные комиссии, которые на продолжительное время (до двух лет) командировались в разные регионы страны. О работе одной из таких комиссий под руководством графа Стенбока (Ярославская губерния, 1849–1850) мы имеем достаточно хорошее представление благодаря участию в ее составе Ивана Аксакова. Будущий известный публицист, а тогда молодой чиновник МВД оставил немало писем, где искренне делился с родными увиденным.

По его свидетельству, чиновники имели слабое представление как о догматике раскола, так и о его практике. Это относится и к главе комиссии Стенбоку, и к самому Аксакову, настольной книгой которого в командировке, кстати, была книга Гакстгаузена. Познакомившись с городами губернии, Аксаков поразился тому обстоятельству, что везде «почти все старообрядцы, да еще, пожалуй, беспоповцы». Хотя по документам местной администрации все кругом значились православными, да и само население с готовностью подтверждало принадлежность к синодальной церкви.

Не самое приятное впечатление на Аксакова произвело местное купечество, хотя он и почувствовал дух, созданный единством торговых интересов, верховенством прав общества в ведении дел. Глубже проникнуть во внутренний смысл староверческой жизни оказалось нелегко: слишком мы разделены и образованием, и интересами, и сферой деятельности, замечал Аксаков.

В отношении к расколу у Ивана Сергеевича преобладало сожаление, что такая значительная часть населения находится в разрыве с остальной Россией. Он писал родным: «Право, Россия скоро разделится на две половины: православие будет на стороне Казны, Правительства, неверующего дворянства и отвращающегося от веры духовенства, а все прочие обратятся к расколу… Все соки испорчены, и едва ли есть исцеление. Кажется, нам суждено только понять болезнь и созерцать, как она пожирает постепенно еще не вполне зараженные члены. Когда кончится наша Комиссия – Бог весть».